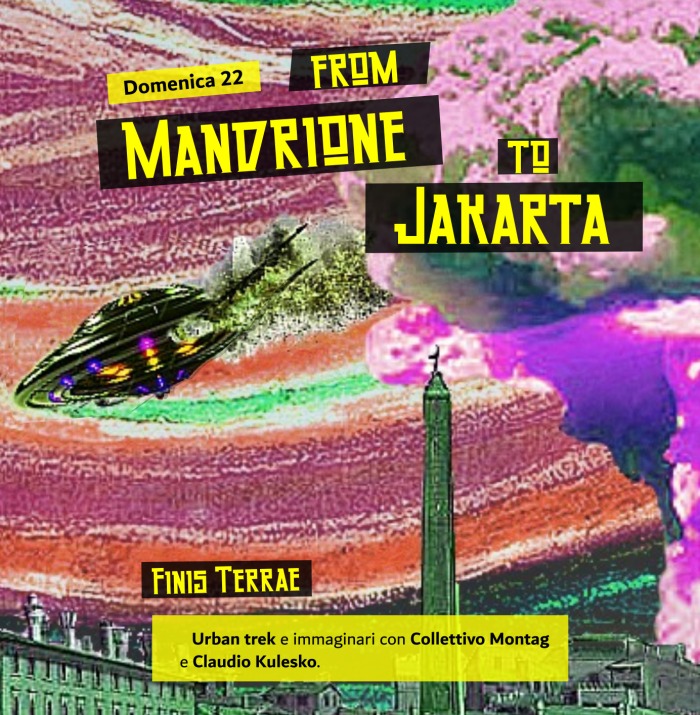

Pubblichiamo un testo del Collettivo Montag (finalmente su Verde), scritto per la prima edizione del festival degli immaginari Finis Terrae, organizzato tra gli altri dal Pasto Nudo, che si è tenuto il 21 e il 22 ottobre 2023 al Trenta Formiche.

Marcia sommersa (Giacarta) è stato letto in occasione della Urban Trek, la passeggiata letteraria lungo il Mandrione, con anche Claudio Kulesko che ne ha detto qui.

Torneremo a parlarne. Grazie Montag!

Tappa 1: Punto di raccolta

Le prospettive di vita del pianeta sono ridotte a quelle di un server sepolto tra i ghiacci. Decenni di accordi sul clima sono stati spazzati via da una redenzione virtuale per i nostri crimini terreni. E a chi sarà offerta questa redenzione? Ai distruttori, agli inquinatori, ai padroni, agli sfruttatori, alla pelle bianca, a chi ha sacrificato milioni di persone. Non di certo ai miliardi che forse per sempre attenderanno. Sentite dalle vostre gelide pareti il lamento dei popoli sommersi? Il mare sarà invaso dalle loro grida e dal brusio indifferente della Rete. Scegliete oggi da che parte stare.

Facciamo parte del silenzio. Mawar allontana il megafono, esausta. Del silenzio, di queste acque. Il respiro è gonfio, gratta, ansima da quanto forte ha urlato. Lo allontana come fosse rovente, come se ne fosse stata posseduta, e lo gira verso la folla. Si può già sentire il battito ritmato di migliaia di passi. Più che passi sono affondi, strascichi, acqua che sposta le sue masse ingombre per fare spazio ai piedi, che si infilano fra le pozzanghere, nel fango, tra le gocce che ricadono e dappertutto formano rivoli, flussi che accompagnano bitume, spazzature: quel che resta di Giacarta. La folla non è immobile nemmeno quando giace, quando ascolta. Troppi respiri, troppi fremiti. Un polmone, una pelle. Un timpano che risuona ancora delle grida appena fatte. Un timpano che aspetta che qualcuno parli, che qualcuno diriga. Mawar ha parlato, ma ora guarda il megafono, interdetta, come fosse stato il suo ventriloquo, sorpresa del suo mutismo: non ha pronunciato lei quelle parole. Guarda la mano che lo impugna, la folla che attende. Da dietro Mawar un ragazzino con degli occhiali tondi si fa avanti e a voce nuda urla, Partiamo! Lo sentiamo tutti. Sappiamo per dove!, e altre urla e pugni sferrati al cielo gli danno ragione.

Tappa 2: Check-point

Lo stuolo di tetti punta il mare, ma non si va al mare, il mare è attorno, sopra e sotto, è marcio. E non è niente. Non descrive più un luogo ma una condizione, non più il doppio della terra ma una cosa porosa, infestante, che si fa strada e infanga quel che tocca, lentamente tutto ingoia. Tra mare e fiume cambia poco ormai, nord e sud della città si confondono. E la folla, cammina dondola nuota: avanza. E il mare avanza, e la folla avanza, e per un attimo è come stare a largo, senza remi, dirci che la stiamo scampando. Ci convinciamo che sia così, che la salvezza sia nei passi, ma via via scivola la certezza, sprofonda nelle acque, anch’essa inghiottita e non si vede altro, niente più che acqua. Affioriamo noi, mesti, con gli occhi seccati dal sale, affioriamo tetti di cemento umido, lamiere arrugginite, gatti, volatili, profili umani, antenne e pali della luce, cadaveri e televisioni.

Il Monumento Nazionale svetta, come il quartiere centrale, attende. È un termometro, misura della fine, l’abisso che risale. L’obelisco emerge, ma tutti sanno che è la punta di un iceberg, quel che resta di Atlantide. A noi le rovine, vecchia Giacarta, buttata cosa inutile. Presto verrà rimpiazzata, Non da noi. I tetti, le macerie, la roba, tutto è la nostra strada, la camminiamo affondando e risalendo, scivolando e planando. Il suo volto non è mai lo stesso, crolli, naufragi, sprofondi, cade ogni giorno, cancella ogni cartografia. Non è possibile sapere la direzione della nostra marcia, dobbiamo indovinarla. Di qua, Seguiteci, Restate nei cordoni, si formano gruppi, movimenti, iniziamo a diffonderci, guadagnare terreno, stenderci. Ma dobbiamo fare attenzione, seguire i segnali, marciare sapendo dove andrà a cadere il passo. Incredibile come la folla di una piazza diventi, camminando, il mare di una città.

Tappa 3: Logistica

Un gruppo si ferma, sordo ai richiami, guarda indietro. Un frammento di muro, decorato, piastrelle ocra e azzurre, sporche e corrose. Incastonato tra un albero sventrato e la carcassa di un escavatore. Immobile, quasi sepolto. Il gruppo lo guarda, lo riconosce, lo ricorda. Per tutti loro è familiare. Un pezzo della moschea, caduta da molto, chissà come ricompari qui, scheggia di quattro metri, chissà da quanto ti decomponi al sole. Ricordiamo bene il crollo, la ragnatela di crepe sulla volta, mentre prostrati sui tappeti dimenticavamo il dolore. La circonferenza che si stacca, crolla, ci avvolge in un manto di polvere e detriti. La moschea che si divora, e noi con essa. Mentre questa isola cadeva, già costruivano sull’altra, già preparavano il nostro abbandono.

Sei sulla nostra strada, portata lontano dalla tua, tutti quanti passando ti vediamo. Quanti si sono fermati? Quanti procedono, vanno oltre, neppure alzano lo sguardo? non c’è tempo di ricordare, non possiamo separarci. Per loro sei confusa, una stortura vagamente nota tra ciò che resta indietro. Eppure come non fermarsi? Ci fermiamo, diamo le spalle alla folla pur di dare un ultimo saluto alla Giacarta amata, pregata, caduta. I piedi sono rapiti, ingessati a guardare. E i nostri occhi, unti di catrame e fango, catturano tutto, poiché tutto ci apparteneva. Solo così possiamo dare senso ai resti, all’albero sventrato, al frammento di moschea, alla carcassa arrugginita dell’escavatore. Cadesti, grande chiesa, conficcandoti nell’albero, sfondandone il busto e rapendolo alle sue radici. Provarono a recuperarti, sollevarti. L’escavatore cadde con te, una goccia nell’oceano. Quasi non fece rumore tanto eravamo sordi al tuo cospetto. E ora, guardandoti, speriamo. Rianimiamo il suono. Solo così diamo senso ai vestiti, ai giocattoli, ai mobili, agli utensili. All’inatteso panorama del disastro, da cui supera l’acqua il sapore di una casa inabitata e inabitabile.

Non siamo gli unici a fermarci, a guardare camminando. Sappiamo riconoscere il passo umano nell’acqua, il piede corso o adagio, nessun passo ci è estraneo: il nostro nuovo moto, la nostra condanna fluida. Un altro gruppo, forse amici forse famiglia, si issa oltre un muro, una lamiera di rosso grattato via. Cerca qualcosa, o qualcuno? Ma forse è meglio non sapere, forse è meglio continuare.

Tappa 4: Approvvigionamenti

I ragazzi hanno preso la distanza dalla folla. Nessuno può vederli più. Nessuno li richiama. L’acqua li accompagna ed è quasi l’unica a cui interessi dove siano diretti, perché abbiano preso una via diversa, che cosa cerchino nel casermone che li sovrasta. Poche parole dette da quando si sono staccati. Ora che sono lì, tre di loro si avvicinano, prendono un mezzo palo della luce, divelto dalle correnti, e lo infilano nell’apertura, nella finestra strappata, cercano di fare leva, si fanno strada. A ogni centimetro in più gettano lo sguardo tra i riflessi acquei, desideranti, speranzosi, descrivono cosa vedono: immagini vaghe e oscure. E non devono dirselo, ché tanto lo sanno, lo sentono i tre cosa c’è lì dentro e sanno che niente resiste a lungo, che tutto prima o poi sprofonda. Ma sanno che si può accrescere almeno una resistenza, la si può spronare, confortare, così come si conforta la fame di una folla in marcia. I compagni rimasti fuori li incitano, che vadano oltre, più a fondo, ognuno grida comandi, Sfondatela! Fate leva! Apritela come una scatola. La fame li punge. La loro fame, la fame delle madri, dei bambini, degli scheletri anziani. Qualcuno, lì, qualcosa avrà lasciato.

Giungono in una grande sala, dove quella che era una finestra lascia sfilare una passerella di luce, si intravedono luccicchii di vetro e alluminio: il tesoro è in vista, una cornucopia di credenze. L’incanto è quello di una grotta, di uno stomaco scavato nel terreno dalle cui fessure un lago sovrastante, una massa informe, lascia trapelare a poco a poco le sue spire. Rivoli gocciano dalle pareti, dal tetto, sprizzano da sotto. Nulla è più ermetico, separato, unico: tutto si penetra. Un ultimo sforzo, la dispensa metallica è incastrata in una crepa del pavimento, a metà tra i mondi. Bisogna aprirla, usare ancora il palo della luce, non farla affondare. La lamiera è incrinata, puntano i piedi per non perdere l’equilibrio, per fare forza senza spingere il forziere nell’abisso. Uno scricchiolio, poi un grido di ferro e acqua, un tonfo.

Tappa 5: Rifugi

Cadono, uno dopo l’altro cadono, scivolano in una falda nascosta, e il cibo inseguito scompare al fondo. È con loro, finalmente rivelato e sprecato, fagioli, piselli, mais in scatola, perduti e per sempre inutili. Galleggiamo in un ventre buio, e metro a metro andiamo giù, la fenditura era un abisso e con lo scatolame, le conserve, il cibo, crolliamo. Irraggiungibili. Circondati e avvolti dai liquami e le scorie, i resti, le rovine dei rifugi, qui ci riassorbono gli scarti.

Le forze ci abbandonano, le lasciamo filtrare via, impossibile trattenerle. La luce non è che uno spiraglio intoccabile lassù. Dove saranno i nostri compagni? Dove sarà la folla? Non lo sappiamo. Ma sappiamo dove stanno andando, dove vanno tutti da Giacarta, da Kuala Lumpur, da Lagos, da quel che fu di Gaza City, da ogni dove che chiamavano periferia, banlieue, bordello e che per noi era tutto il mondo: va la folla dov’è chi l’ha abbandonata, chi si è trasformato in dati, trascrizione, disperso nella Rete, nuovo mondo virtuale di infinite possibilità: per chi può comprarle. Anche il Presidente è volato da loro, portandosi politici e imprenditori, campioni sportivi e popstar. Chilometri di server, sepolti subacquei, abbracciati da ghiacci che addomesticano il calore dei circuiti. Proprio qui, sulle nostre coste, eretti in mezzo alla foresta pluviale, in faccia alla fine di un mondo.

Noi qui, sepolti senza fuga, senza possibilità, possiamo solo immaginarli. Per un momento ridiamo della somiglianza, li immaginiamo come noi distesi e immobili, come noi nel bitume, loro nel plasma, a sognare vite mai vissute, vite altrui, forse tragiche e avventurose, forse le nostre.

Come noi, se non fosse per quest’acqua densa che invade la trachea, per questa tosse che allaga i polmoni, per questo corpo che vorrebbe avere pinne e branchie. E allora ritroviamo in noi la folla, che dilaga, travolge, improvvisa armi dalla terra e punta, sì, lo vediamo!, i server. Ecco che li circonda, immenso popolo di fiaccole furiose, ne scioglie la coperta di brina, anima i fili sopiti, risveglia il metallo, fonde i circuiti. Il futuro loro in fiamme. Ecco, lo vediamo, guardatelo!: ride il ragazzo da sotto gli occhiali. Finalmente, senza senso ma con un motivo, appicca il fuoco al mare e ride, urla:

Sentite dalle vostre gelide pareti il lamento del popolo sommerso? Il mare sarà invaso dalle nostre grida e dal brusio morente della Rete!